太陽能投資平台怎麼挑?投資前不可不知的風險、挑選標準

2020-11-30

太陽能投資是什麼?5分鐘了解太陽能投資方式、好處、收益

2020-12-181. 什麼是綠電?

根據台電月刊,綠電定義為「再生能源電力及對環境友善之發電方式,其二氧化碳之排放量為零或趨近於零所產生之電力。」而經濟部能源局則將綠電定義為「由可再生能源發電設備生產的電力。」

從以上定義可以得知,綠電生產過程應「無碳」,並且來自「再生能源」。所謂再生能源就是來自自然的能源,相對於石油、瓦斯等有限能源,再生能源經取用後,會「再生」而不會有用完的問題(如綠電太陽能、風力)。

2. 常見綠電種類

美國環境保護署(EPA)定義綠電包括太陽能、風力、生質能、地熱發電等。而根據台電定義,台灣綠電還有海洋溫差發電、波浪發電等不同發電方式。關於綠電種類,各國根據不同地理特性,著重發展的綠電也會有所不同,例如冰島以推行水力發電與地熱發電為主,而德國則以風力發電佔綠電大宗。

近來,各國推行綠電已蔚為風潮,如德國、澳洲、荷蘭等國家。以德國為例,根據RECHARGE報導,德國2019年的綠電已經佔了全國用電比例的42.6%,較2018年提升了4.4%。

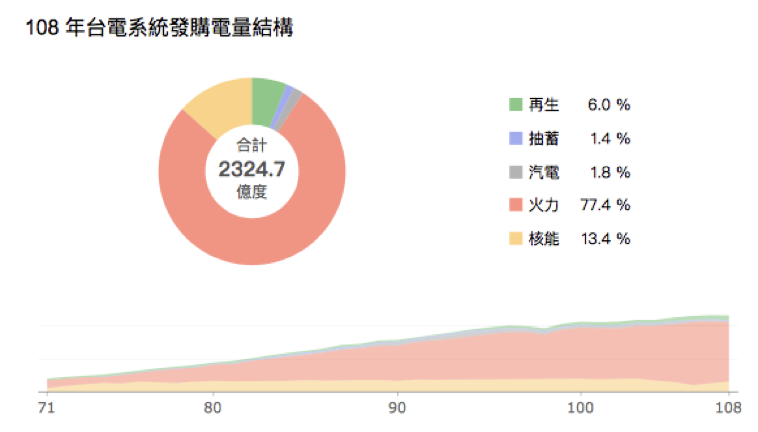

反觀台灣,截至2019,再生能源佔比為6%,與部分歐洲國家相比再生能源發展較為緩慢。目前政府已設下在2025年時將再生能源發電佔比提升至20%的目標,並藉由推行綠電認購以及修改電業法,正在往非核家園的道路上邁進。

3.台灣政府積極推行的二種綠電:太陽能光電、風力發電

1.為何政府選擇推行這二種綠電?

讓我們先來看看台灣目前各類再生能源發電狀況:

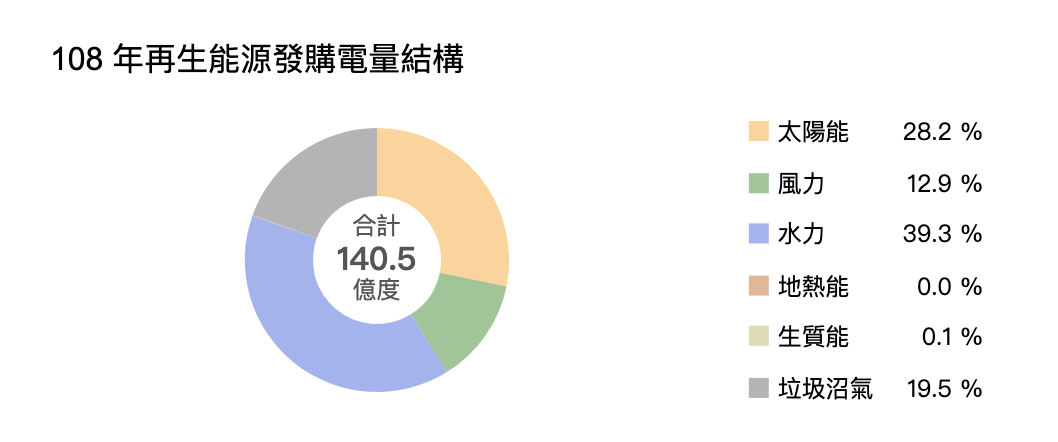

至2019年為止,台灣再生能源佔總發電量比為6%,而上圖則是總再生能源發電量中,各類綠電的佔比。通過圖片我們可以知道,佔比最高的為水力發電(39.3%),接下來為太陽能(28.2%),位居第三者為垃圾沼氣(19.5%),緊接而後的則是風力(12.9%)。

政府選擇推行第二名的太陽能看起來很合理,那為什麼政府不選擇推行佔比最高的水力發電,而要選擇風力發電呢?

原因其實很簡單:水力發電成本過高。若要進行水力發電,水庫的維護、興建成本都很高,而且還要面對環境保護問題以及安全問題(水庫潰堤問題),因此較難以推行、民眾也難以接觸,因此主要只有台電以及公司行號在參與。

2.政府積極推行的綠電:太陽能光電

由於台灣日照充足,因此發展太陽能十分具有潛能。 回顧台灣的太陽能綠電政策有「台電躉購」、2014年「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」、2017年「再生能源憑證(T-REC)」、2019年的「電業法」,這一路從保證收購到開放綠電交易市場,其實都在漸漸跟上國際腳步。

太陽能光電是民眾以及民間企業最容易接觸到的綠電,一般民眾可以選擇在自己的屋頂加裝太陽能板,發電後可以自用、售電,也可以到各大太陽能投資平台購買太陽能板作為投資管道,收取獲利。

由上可知,政府開放了許多管道讓民眾能夠購買、投資太陽能光電,也制定了許多相關政策,可見太陽能光電確實是政府極力推行的綠電種類。

3.政府積極推行的綠電:風力發電

由於台灣東北季風強盛,每年 1~3 月及 10~12 月風資源富足,因此政府在陸域、離岸都積極推動風力發電。 然而由於風力發電興建成本較高,且風力發電機有噪音、環境問題,因此需要大筆基金、慎選環境,相較於太陽能光電沒那麼親近一般民眾,因此政府主要推行對象為國外廠商、台電,而非一般民眾。

4.綠電需求上升:為何企業、非營利組織開始認購綠電?

2019年Google宣布購買綠電,台積電、台灣各大金融機構也都積極購買綠電,造成台灣綠電需求上升不少,為何會有這樣的狀況呢?主要原因如下:

1.有助於實踐法規規定

《再生能源發展條例》第12條第4項明定「電力用戶所簽訂之用電契約,其契約容量在一定容量以上者,應於用電場所或適當場所,自行或提供場所設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證;未依前開規定辦理者,應向主管機關繳納代金,專作再生能源發展之用。」目前第一階段實施的台電契約裝置容量為5000KW,因此本條賦予裝置容量為5000KW以上的用戶使用再生能源的義務,可以通過設置再生能源、設置儲能設備、購買綠電(再生能源憑證)、繳代金等方式履行義務。因此,這項法規使用電大戶開始積極購買綠電,以符合《再生能源發展條例》規定。

2.有助於提升國際競爭力

許多國際連鎖品牌都有響應RE100(再生能源倡議組織),承諾在2025前使用百分之百的綠電,因此為了接到這些國際大廠的單,台灣的代工業者積極購入綠電。且購買綠電也有助於代工廠商將產品出口到環保規定較高的國家,增加本身商品出口機會。

3.與本身理念相近

如環保機構、反核團體等非營利組織,由於該些組織本身創設理念與環保有關,綠電的推行與其理念相近,因此成為綠電認購的族群。

4.有助於企業形象以及落實企業社會責任(CSR)

由於企業社會責任(CSR)日益受到重視,許多投資者會尋找企業社會責任表現亮眼的企業投資,因此造成企業雖然用電量並沒有到達《再生能源發展條例》的規定,並沒有使用再生能源的義務,但是卻自主認購綠電的狀況。

5.台灣綠電太陽能發展現況:2019電業法修法+再生能源憑證

1.電業自由化

2019年修正的電業法,以及2017年的綠電憑證(T-REC)推行,開啟了綠電自由化的時代。

電業法修正前,民間電廠只能售電給台電,民眾也只能向台電購電,然而現在民間電廠可以直接供電給民眾(綠電直供),或者也可以經由台電輸配供電給用戶(綠電轉供),落實綠電自由化,也創造了綠電交易市場,跟上國際腳步。

2.再生能源憑證供不應求窘境:憑證與躉購二擇一

既然已經開放企業、民眾認購綠電,經濟部能源局盤點後也聲明綠電發電量供給大於需求,為何仍有再生能源憑證供不應求的問題呢?

這其實跟再生能源憑證(亦稱綠能憑證,T-REC)以及躉購只能二擇一有關(關於再生能源憑證的介紹,請參考本篇文章)。

再生能源憑證是於2017年開始實行的制度,然而因《電業法》明定與台電簽躉購契約的廠商無法申請再生能源憑證,且許多廠商在躉購費率較高時已經與台電簽訂躉購,也不願放棄躉購費率。

因此,該些經由躉購賣給台電的電力無法申請再生能源憑證。根據台電公布的數據,2018年有35億度的躉售綠電,因此這35億度綠電都無法申請再生能源憑證。而根據憑證資料中心的數據,2018年發出的再生能源憑證合計共3050萬度綠電,與台電躉購的綠電度數完全無法比擬,因此才會有綠電憑證供不應求的狀況。

雖然在供應不足的狀況下,2020年台電投入自建綠電8.4億度進入綠電憑證交易平台販售,然而也引發了是否會影響自由交易市場的討論。因此,面臨綠電憑證交易需求越來越大的現況,應觀察政府是否有近一步動作完善法規,以促進再生能源憑證核發量,也加速促進綠電交易。

台灣在2020年以「技術成熟可行」、「成本效益導向」、「分期均衡發展」、「帶動產業發展」及「電價影響可接受」為五大原則,推行太陽能發電。目前躉購費率年年調降,一旦躉購費率低於市場交易價格,綠電市場交易、再生能源憑證加速發展便指日可待。屆時配合政府政策、法律修正,綠電認購市場擴大後,相信台灣也可以一步一步朝2025年的20%目標邁進。